两首武关诗写的不是同一武关

文章字数:1973

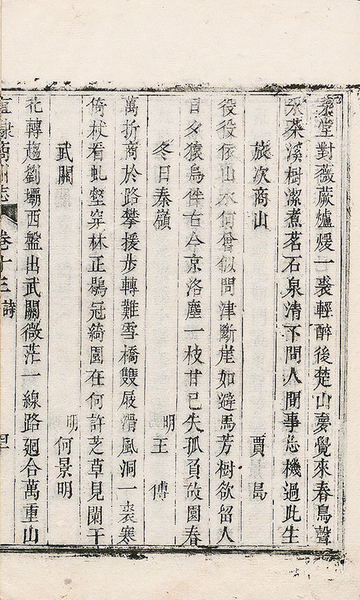

清乾隆《直隶商州志》书影

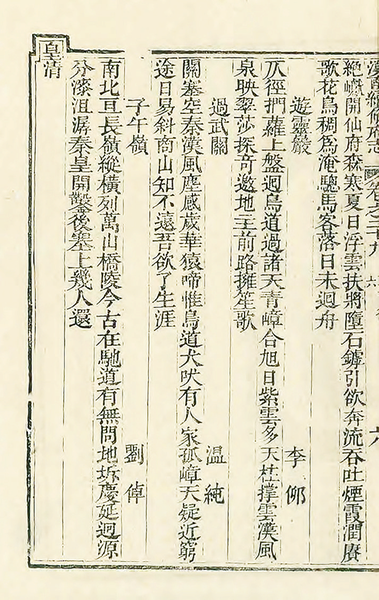

清乾隆《直隶商州志》书影 清嘉庆《汉中府志》书影

清嘉庆《汉中府志》书影武关位于今商洛市丹凤县武关镇,北依少习山之岩险,东、西、南三面临武关河谷之绝涧,险阻天成,易守难攻,为古代兵家必争之地。武关历史悠久,始置于春秋时期,名曰“少习关”,战国时改为“武关”,与函谷关、萧关、大散关并称“秦之四塞”。

“武关一掌闭秦中,襄郧江淮路不通”,在历史上,武关的地理位置十分重要,清康熙《续修商志》誉之为“秦楚咽喉之重地,商於形胜之要区”,清代学者顾祖禹《读史方舆纪要》云:“扼秦楚之交,据山川之险。道南阳而东方动,入蓝田而关右危。武关巨防,一举而轻重分焉。”

武关是古代商於古道上的重要关隘,自唐代起即设有驿站,历代文人墨客由此经过,留下了诸多诗文,其中不乏脍炙人口的名篇佳作,见载于地方旧志等。然而,由于种种原因,其中也存在一些张冠李戴的讹传现象。近年来,笔者在查阅旧志中发现,在商洛流传甚广的明代诗人何景明《武关》一诗中的武关或并非商洛武关,而是另有其地。

武 关

〔明〕何景明

北转趋刘坝,西盘出武关。

微茫一线路,回合万重山。

天地几龙战,风云惟鸟还。

关门锁溪水,日夜送潺湲。

何景明(1483—1521)是河南信阳人,字仲默,号白坡,又号大复山人。自幼聪慧,八岁能文,二十岁中进士,历官中书舍人、吏部员外郎,曾因宦官刘瑾擅权而免官,刘瑾被诛后复官,三十六岁升任陕西提学副使,三十九岁病逝。是明代著名文学家,明“前七子”领袖人物,与李梦阳并称“何李”,弘治十才子之一,是明代文坛的重要人物。何景明为官清明,治学严谨,对文学、经学、地方志、书法均有很深造诣,著述颇丰,除诗文集《大复集》外,尚编有“成一家之言”的西北地方志《雍大记》等,《明史》有其传。

何景明这首诗中的武关其实是指古代的武休关,是古代褒斜、连云栈道的天险,历代在此设有驿站(武关驿),是汉中北部的重要关口。现名武关河,位于今汉中市留坝县南部的武关驿镇。诗中的“刘坝”即留坝,相传汉高祖刘邦曾游憩于此,在北栈河南岸筑“汉王城”,故明代以前称“刘坝”,后因境内有祀张良的留侯祠而易名“留坝”。何景明另有《新开岭》一诗写的也是留坝的新开岭(在今留坝县城南6公里处),并非商洛的新开岭。考诸何景明生平,他在就任陕西提学副使后,曾于明正德十四年(1519年)春按试略阳(汉中辖县),并撰《略阳县迁建庙学记》,可知其到过汉中。何景明也曾来过商洛,据雍正《陕西通志·名宦》载“商州学地狭,旁有王母祠、大官家庙,州人神其祠,先生(指何景明)顾谓守官‘俱毁之’,大官家亦不敢怒。”其《秦岭谒韩祠》诗当写于此时。

“关门锁溪水,日夜送潺湲”这两句诗借鉴了唐代李涉《再宿武关》中:“关门不锁寒溪水,一夜潺湲送客愁。”李涉这首诗是写商洛武关的,何景明化用到了这里,前一句是反其意而用之,后一句则比李诗更为含蓄。

何景明《武关》一诗见于其《大复集》,今有明嘉靖三十四年(1555年)刊本传世,清乾隆《直隶商州志》等商洛地方旧志误将其作为写商洛武关的诗收录。

无独有偶,清嘉庆《汉中府志》等汉中旧志又误把明代诗人温纯的《过武关》一诗视为写留坝武关的古诗收录,其实该诗中的武关指的是商洛武关。

过武关

〔明〕温纯

关塞空秦汉,风尘感岁华。

猿啼惟鸟道,犬吠有人家。

孤嶂天疑近,穷途日易斜。

商山知不远,吾欲了生涯。

温纯(1539—1607)是陕西三原人,字希文,号一斋,晚更亦斋。自幼勤奋好学,性格凝重寡言。二十六岁举三秦乡试解元,翌年擢进士,历官寿光知县、户部左侍郎、工部尚书、左都御史等,年六十九而卒,谥恭毅。温纯在京为官时倡修京师关中会馆、三原会馆,在三原捐资倡建龙桥(今存)、修葺城池。一生清白奉公,肃百僚,振风纪,时称名臣。勤于著述,文笔犀利,有《历官谏草》《学一堂全集》《杜律一得》《大婚礼汇笔记》等作品传世,后合集为《温恭毅公文集》。温纯是明代陕西在京师为官职务最高者,《明史》有其传。《过武关》一诗见于其《温恭毅公文集》,今有明崇祯十二年(1639年)刊本传世。

由诗中的“商山”一词,可知该诗所指为商洛武关,“关塞空秦汉”一句也可佐证,“孤嶂”则当指少习山。该诗颔联和颈联用白描手法约略带过,却令武关苍凉悲慨之景立现眼前。“吾欲了生涯”,指作者想要结束其宦途生涯,温纯一生曾数次辞官。商山为汉代四皓隐居之地,“商山知不远”也隐约暗含了作者辞官归隐之意。

何景明《武关》及温纯《过武关》两首诗,均被清乾隆《直隶商州志》及清嘉庆《汉中府志》等地方旧志作为写当地武关的诗所收录,张冠李戴,讹传至今。其实,这种现象在旧志编纂中并不鲜见,一方面固然是异地同名比较容易混淆,而古代信息闭塞,志书编者未必知晓。就拿武关来说,商洛武关与汉中武关均为古代关隘,均曾设武关驿,均有武关河,两者极其相像。另一方面则是志书编者多为本籍人士,出于为桑梓增色为志书添彩的心理,希望关于家乡的名人诗文多多益善,未严加甄别而编入志书,致使谬误流传。