凝聚理想之光 传播时代之声

文章字数:6954

做一名有情怀的新闻记者

陕西省优秀新闻工作者、商洛广播电视台新闻中心主任 王 浩

我是1995年踏入新闻大门的。最先在原《商州报》从事采编工作,1998年5月到商洛广播电视台工作至今。办过报纸,做过电视。近30年的新闻生涯有诸多辛酸苦辣,但更多的是收获。

感受一:新闻工作一定要有丰富的政治素养。在商州报社时,我还是个20出头的毛头小伙子。有一年商州两会,我去采访人大代表赵天恒。他是杨峪河镇的一个村党支部书记。当他说到“农村工作要以‘三个有利于’来衡量”时,我居然问他“三个有利于”是什么。那次采访回去之后,也不知人家赵代表当时是否在心里笑话我,但我自己感到脸红,为自己的知识面浅薄,更为在政治学习上的放松感到羞愧。从那以后,我始终牢记政治家办报、办台的要求,注重政治理论学习,多读多看,摘录笔记,只有接好“天线”,才能更好地把党委、政府的工作部署传达给干部群众。

感受二:新闻工作一定要沉下去。2008年6月,汶川大地震后,我随市交通慰问团一起去四川省广元市青川县采访商洛公路抢通突击队。从广元市刚到青川县青溪镇,我就投入了紧张的采访当中。一天后,慰问团使命结束需要返回,而抢通突击队的许多感人事例还待挖掘,最危险工段的施工还没拍到。想要留下,又面临不知何时才能回来的难题。几经交涉、多番思虑,放弃了留在青川继续采访的初心。到家后,虽然我制作的专题片《保畅青川生命线》获得了当年商洛新闻奖二等奖,但我至今都为那次采访没有深入进行下去而深感自责,其实,我还能多做几个片子。在后来的采编工作中,我始终牢记这次经历,每次采访临近结束都要自问或者叮嘱记者,还能做其他报道不?遇到记者稿子中不明白的地方,多方查问,考证信源,确保事实无误、表述准确。

感受三:新闻工作要把遗憾降到最低。2005年开始接触电视时,我的师傅就说过“电视是一门遗憾的艺术”。回想这些年里,留下的遗憾也挺多的。有为赶播出时间同期声字幕来不及加,画面有瑕疵来不及改的偶尔现象,也有迫于节目时长删掉部分内容的情况。同样,采访中也有遗憾。2017年5月,按照市委宣传部安排,我被分派到镇安县开展为期半个月的脱贫攻坚驻村采访,正当我还沉浸在短期发稿量第一的自得中,不料突发面神经炎,不得不终止了这次驻村采访。为了把《商洛新闻联播》的遗憾降到最低,去年以来,我前置任务,没休过一个正常的双休日和节假日,每天晚上加班加点,学习党的理论,学习新闻业务,把工作的每一个环节最大限度往前提,为节目终审留足时间。

感受四:新闻工作者一定要有情怀。既然选择了新闻,就要义无反顾往前冲,就要情系百姓冷暖,搭建民生桥梁。从业以来,报道过身患白血病急需救助的6岁小女孩、考上大学难以筹集学费的孤儿、因车祸面临芹菜坏掉的外地菜商,也为洛南县三要镇滞销的2万多斤西瓜发过声。

记者,就是讲故事的人

第三届陕西新闻道德风尚奖获得者、商洛日报社党政记者部主任 李小龙

有幸自己是一名新闻工作者,是党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者。蓦然回首,自己在记者岗位上已经干了16年。

在我看来,记者就是要紧扣中心工作,全力唱响商洛好声音。2020年4月,习近平总书记来陕考察首站就到柞水,我和同事遵循总书记的足迹,用两天的时间进行了深入细致的采访。回来后我们从早上8点开始写稿,加班加点,几经修改,终于在凌晨5点多完成了8000多字、两个整版的稿件,直至第二天报纸印出来后才放心回家休息。连续24小时的工作,虽然辛苦,但我们收获满满。这些年,我立足党报记者的本职,认真做好省市两会、重大项目观摩等重大活动报道,经常是白天参加活动会议,晚上写稿审稿,高质高效完成各项任务。

在我看来,记者就是要深入一线,积极采访先进典型,全面弘扬社会正能量。那一年,党敬卫陪家人在河边纳凉时,突遇儿童落水,不会游泳却挺身而出,把自己的青春年华永远定格在32岁,留下了怀孕7个月的妻子、年幼的儿子和年迈的父母。事件发生后,我和同事乘班车、坐摩托车,还爬了1个小时山路赶到他家。“他当时给我说,我去把那娃拉一把,就再也没上来………”党敬卫的妻子泪流满面,我们一边安慰、一边采访。回来后及时用文字向英雄致敬,有很多单位和个人打来电话了解情况,并向他的家人捐款,后来党敬卫也被省、市、区评为见义勇为先进个人。

“我不怕苦,你在,爱就在;你在,家就在;你在,孩子就有爸爸。”大家可能以为这句话是哪部影视作品里的台词,不,这是山阳县普通农妇姜志玲对丈夫黄小锋常说的一句话。这是姜志玲八年如一日照顾瘫痪在床的丈夫,并担负起奉养一双老人、两个孩子的重任的故事。稿件刊发出来,姜志玲被评为道德模范,爱心人士纷纷解囊相助。

山阳县王阎镇干部李长庆倒在脱贫一线,我和同事用两天时间,深入采访他的家人、同事和当地群众,多重维度呈现了李长庆扎根基层的责任担当和为民情怀。稿件刊发后引起了高度关注,陕西省委、商洛市委、山阳县委先后追授李长庆为优秀共产党员。

在我看来,记者就是要聚焦人民群众急难愁盼,全心全意为人民服务。刚才参加工作不久,我在采访中发现商州区黑龙口镇秦川村20多户群众长期饮用窖水,安全令人担忧。随后,多次走进相关部门反映、协调,最终让村民们用上了干净卫生的自来水。还有一次,我正在办公室写稿件,突然走进来一位老人,诉说他的地被人侵占,长达六年却得不到解决,面对老人“我现在只信你们记者”的话语,我们立即与老人一同前往他所在的村子。经过走访镇村干部和村民,最后在我们的协调下,问题顺利解决。

我觉得记者最真实的内涵是“新鲜”、是“感动”、是“收获”,更是“责任与坚守”。每当收到被采访者感谢的话语,每当完成一个又一个任务和挑战,虽然伴随着紧张、疲惫,但更多的是那种收获感和责任感。

在新闻一线磨砺自己

商洛市优秀新闻工作者、商洛广播电视台创意策划部主任 谢文娟

转眼间,已经在新闻一线工作了20多年了,一个人成长最快的方式就是深度融入工作,我的成长历程,就是一名新闻工作者不懈努力的过程。十五年前,我调入商洛广播电视台工作,主持民生新闻商洛全接触,永远不会忘记说了上千句的开栏语,更不会忘记这档栏目带给我的使命、责任、感动和温暖。

26岁的女孩正是人生最美好的年华,而26岁的荣荣,却成了一个常年被家人绑在树上的人。2014年我们赶到洛南县城关街道窄口村荣荣家时,她正独自坐在门前杏树下的一块大石头上,光着脚丫,眼神呆滞,头发凌乱,左手被一根拼接的布绳绑着,绳子的另一头绑在树干上。据我们了解得知,荣荣很小的时候,摔了一跤,从此就不会说话了,失去了自控能力。出事后,家人曾带荣荣看过大夫,但因为花费太大,最后放弃了治疗,因为荣荣跑丢过几次,家人没办法就把她绑在家门口的树上,这一绑就是20多年。《商洛全接触》栏目独家首次报道了荣荣因智障被家人绑在树上20多年消息后,得到了社会各界的广泛关注和帮助,大家纷纷伸出援手捐钱捐物,洛南精神卫生管理服务中心接荣荣去医院接受免费治疗,使荣荣的病情得到控制和好转,一个花季女孩被挽救了。这件事情让我感受到了媒体的力量和温度。

十年前,商洛广播电视台拍摄的纪录片《大美商山》相信大家还有印象。屏幕上大气磅礴的商山美景让观众大饱眼福、陶醉其中。岂不知在这浑然天成的风光背后饱含了摄制人员多少心血和汗水!作为摄制组的一员,我至今记忆犹新。当时,我们白天进山拍摄出镜,因为地处偏远,晚上就住在林场的工棚里,没有洗手间、没法洗澡、没法换洗衣服,洗脸得从水缸舀水来洗,在这种条件下摄制组在商山深处转战10多天,经常为找到一个理想的拍摄点,扛着沉重的机器拿着东西一走就是七八个小时。为了拍到壮丽的日出画面,我们凌晨两三点就冒着山里逼人的寒气出门,手脚并用艰难行进在人迹罕至的羊肠小道,摔跤、掉落水潭不止一次两次,可是我们拍到了商山上喷薄而出的红日,拍到了飞瀑流潭里欢畅穿梭的鱼儿,拍到了商山之巅幽林深处的参天古树,我也以出镜记者的身份带着大家领略到了商山之巅的壮丽风景。我想这就是不断奔跑的新闻人的初心和坚守。

去年,西商城际列车开通,这是商洛发展的一大盛事,台里抽调50多人,采用主演播室与嘉宾互动+活动现场+记者连线的方式进行直播,作为直播主播在演播室与嘉宾围绕主题交谈并不间断与前方记者连线,交流列车行进及首发仪式现场情况,因为直播过程会受到信号和列车行进等多种不确定因素影响,信号时有中断,在整个直播过程当中,我得眼观六路、耳听八方、大脑迅速运转,及时应对,4个半小时的直播圆满完成,超300万人在线观看。

走过二十年的新闻路,数不清的采访和主持,讲不完的新闻故事,在岁月的磨砺中我成了更好的自己!充实、自信、无畏、坚毅,或许这二十年里我承受了很多,但我收获的却是人生之中莫大的充实与体验!

“飞”出来的精彩

商洛市优秀新闻工作者、商洛新闻网新闻中心副主任 刘秋石

回首过去的十三载,我从一个对新闻行业充满憧憬的新人,逐渐成长为一名可以独当一面的合格记者。

2017年,我操作无人机完成了我职业生涯的首次航拍任务。节目播出后,在和一位前辈交流时,听前辈讲了他们的航拍故事。以前的条件很有限,他们乘坐丹凤机场的农用播种机,在高空中打开飞机舱门,摄像师将几十斤重的摄像机架在舱门口,前面仅仅用一块木板当着,后面的同事紧紧抱住摄像师的腰充当“人体安全锁”,同时将大家用绳子固定在身后的飞机座位上,高空中的气压吹得大家脸生疼、呼吸困难、眩晕呕吐……就这样,在极端危险与艰苦的条件下,勇敢的前辈们完成了商洛市的首次航拍任务。

是啊,条件好了,我们新时代的媒体人更应该珍惜当下,沿着前人的足迹义无反顾地走下去。然而前进的道路上不可能始终一马平川,总是会遇到些磕磕绊绊。

记得有一次我和两名同事在山阳县苍龙山拍摄山阳夜景时,由于晚上能见度低等因素影响,飞行器突然失联,就在遥控器断电之前,我们根据定位推断出飞行器坠落到了苍龙山上的某处。于是我们几人便黑灯瞎火地对苍龙山开始了地毯式的搜寻。从晚上8点到12点,我们忍受着蚊虫叮咬,却没有一人打退堂鼓,最终在山间的一片坟地间,找到了四仰八叉的飞行器。取出内存卡检查素材没有损坏后,这才都长舒一口气。

那年夏天,我们走遍了全市7县区的大部分乡镇,拍摄了短视频100多部,积累了大量宝贵的视频素材。而像这样的小故事,我经历了很多。在别人眼里,操作无人机也许是一件很轻松很潇洒的事,可实际上并没有那么轻松,压力还是不小的。我操作无人机航拍8年来,总结了一句话就是:飞的越多胆子越小。不是我真的害怕,而是我深知责任重大,每一次飞行必须保证人身安全、设备安全、素材安全。在U19世锦赛开幕式航拍时,下方有几十个国家的运动员、各级领导,我有压力;在龙舟赛赛场上航拍时,飞行器近距离掠过划手,我有压力;在全市运动会各代表队入场式航拍时,空中同时十几架无人机飞行,信号相互干扰时我有压力……压力却没有使我退缩,而是化作了不断学习技术、扎实练就基本功的动力。

这些年来,我参与了很多拍摄任务,庆祝新中国成立七十周年《壮丽七十年·鸟瞰新商洛》、献礼改革开放四十周年《飞阅商洛》、脱贫攻坚《探访驻村第一书记》、疫情防控期间4次迎接援鄂英雄归来、“三个年”主题宣传《飞阅新商洛》《春暖商洛》等作品都有我的飞行轨迹。

十三年的新闻工作,使我见到了无数的人间冷暖、世事沧桑,见证了商洛经济的飞速发展、城乡环境的日新月异。每一次深入现场的采访,每一次与当事人的深入交流,都让我对这个世界有了更加深刻的理解和感悟。我深知,作为一名记者,我们肩负着记录历史、反映现实、引导舆论的重任,我们不仅要追求新闻的真实性和客观性,更要勇于担当、敢于发声,为社会的进步和发展有所作为。

坚守新闻一线 传递商州声音

商洛市优秀新闻工作者、商州区融媒体中心记者 董旦旦

身为一名有着15年党龄的党员,我始终严格要求自己,坚守正确舆论导向,当好党的喉舌,传递党的声音,反映人民心声,努力做党和人民信赖的新闻工作者。

初入新闻行业时,我是个“门外汉”,但凭借一点一滴的积累与不懈努力,逐渐变得“轻车熟路”。

2017年2月,陕西省首个脱贫攻坚主题的商州区广播电视台脱贫攻坚频道上线,我负责《科技大篷车》等栏目的拍摄、文稿撰写和剪辑等工作。与同事深入贫困乡村,挖掘脱贫典型、解读扶贫政策、跟踪脱贫工作进展,为脱贫事业留下生动记录。

2020年清明节前夕,商州区开展“绿色缅怀 文明祭祖”免费发放“纪念柏”活动。在接到相关领导的安排后,我敏锐察觉到活动意义,和同事一起快速来到现场深入采访后,精心撰写报道《清明祭祖商州免费向群众发放3万株柏树苗》,该报道在省市台播出,并荣获2020年度商洛新闻奖电视消息三等奖。

商州区融媒体中心成立后,我担任《圆梦小康》栏目负责人,负责视频拍摄、文稿撰写和剪辑等工作,同时积极参与短视频拍摄,为城市新变化和乡村振兴宣传助力。2021年11月,在中心领导策划下,我拍摄《商州区16万人激活医保电子凭证,迈入看病就医无卡化的“码”时代》。该作品荣获2021年度商洛新闻奖电视消息三等奖。

在我看来,想要做好新闻报道,一方面要快速熟悉内容选题,了解背景内容并查阅资料,突出主题主线;另一方面,执行力至关重要,“说走就走的采访”是常态,作为记者必须第一时间赶往现场,快速、准确拍摄新闻画面,完整呈现事件。同时,还不断学习,积极参与短视频拍摄,向同事老师请教写作技巧和拍摄手法,让报道更生动、美观,更具可读性和可看性,贴近群众、反映民生。

2024年,我的新闻之旅更加丰富多彩。新春伊始,踏上“新春走基层”征途,奔赴多个乡镇,采写了《牧护关镇:巩固人居环境整治成果,绘就乡村振兴和美底色》《商州:“村晚”办在家门口,欢欢喜喜过大年》等稿件,围绕《高质量发展看商州》栏目主题,还采写了《商州:筑巢引凤建工厂,托起家门口的幸福》相关报道。

最难忘的是今年7月为拍摄343省道沿线受灾第一现场,我与女同事徒步至鸡冠岭,冒着滑坡的危险,忍着饥饿,克服疲惫,踩着泥泞,深一脚浅一脚地边记录边前行,鞋子、袜子、裤管等湿了干、干了湿,返回时已晚上10点多,随后的半个多月,仍然多次前往灾区,只为第一时间传递救灾正能量。

回首七年记者经历,我认真对待每个选题,精准切入一线工作,坚持移动优先、内容为王,实现“一次采集,多元生成,多元传播”,让报道在多个主流平台刊播,产生广泛影响。我深知新闻工作责任重大、使命神圣。今后,我将继续当好社会发展的观察者、记录者和守望者,苦练“四力”,提升新闻质量与数量,为商州这片土地传递更多有温度、有深度、有力度的声音。

坚守初心,讲好新闻故事

商洛市优秀新闻工作者、洛南县融媒体中心记者 冯江慧

十二年前,我有幸成为一名新闻工作者。经过十几年的锤炼,让我由新闻宣传的“门外汉”成长为一名真正“新闻人”,也让我对记者这个职业有了更加切身的体会:记者不仅是一份职业、一份荣光,更是一种责任和担当。

选择当记者,就选择了奉献,哪怕前方困难重重,也必须责无旁贷、勇往直前,以战斗的姿态、战士的担当,冲锋在新闻事件现场,全心全意记录重要时刻、感动瞬间。

2020年8月6日,洛南县遭遇几十年不遇的暴雨洪涝灾害,道路被毁、农田被淹、通信中断,损失惨重。我和同事们扛着设备,蹚深水、翻陡坡,徒步10多公里,第一时间到达受灾最严重的麻坪、洛源、石门等地,采集了大量一手资料,采访了大量鲜活事例,定格了许多感人瞬间。先后讲述了洛源镇涧坪村党支部书记陈亚鹏与洪水赛跑撤离危险区域群众,石门镇留题村监委会主任胡念军在洪灾中舍己为人等20多个展现救灾一线的感人故事,得到了社会各界的广泛关注。

“行千山万水、入千家万户,才能厚植为民情怀,记录时代变迁。”记者永远都在采访路上,哪里有新闻,哪里就是记者奔赴的方向。

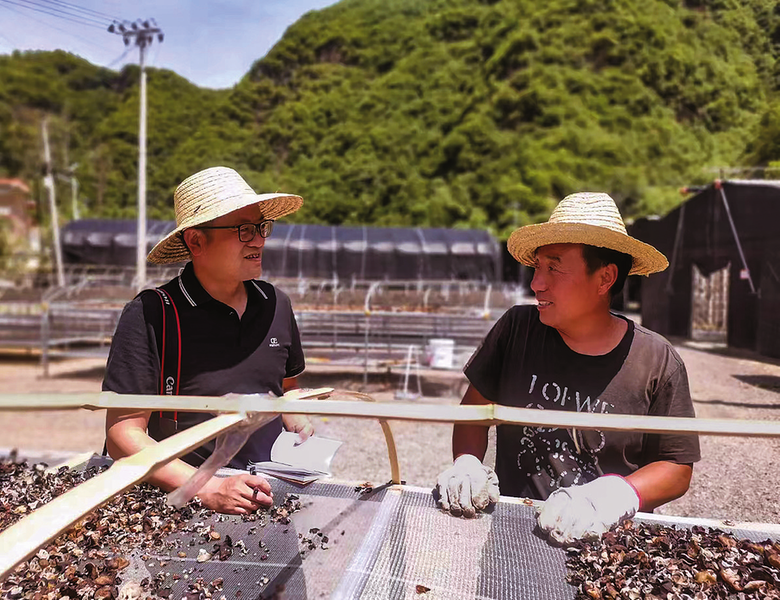

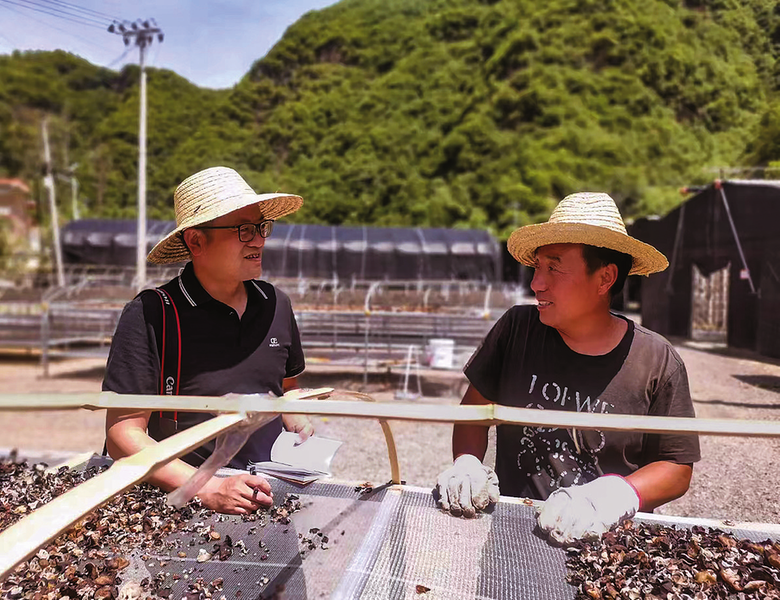

2019年冬日的一天,我到麻坪镇采访食用菌产业。在麻坪镇峪口村,我们了解到一个信息:王新富是一个上门女婿,当时妻子已经因病离世6年了,但6年来他不离不弃,精心照料着90多岁的岳祖父和70多岁的岳父母,用真情和勇气撑起风雨飘摇的家。此后的一段时间,我们多次来到王新富家里,跟踪拍摄了王新富日常照顾一家老小生活起居的画面,创作了电视消息《上门女婿王新富:妻子离世 悉心照料三位老人不离弃》。节目播出后,激起了受众的情感共鸣,赢得了良好的社会反响,弘扬了孝老爱亲这一中华民族传统美德。

这些年,我采访过许许多多的先进典型,他们中有连续 27个春节值守工作岗位,用辛勤守护人民“亮堂年”的变电运维班班长罗福民,有心怀大爱、为困难群众免费理发15年的农家妇女段云霞,有立志践行“藏粮于地、藏粮于技”国策,大力推广农业全程机械化的种粮大户何超……他们的背后是一个个“正能量”的故事,激励着我在新闻战线坚守初心,奋勇直前。

“脚行万里眼自开,思如大江笔如锋。”在多年的记者生涯中,我不断锤炼“四力”,让自己对新闻事业保持热情,对新闻事件保持敏锐,以坚实的脚力、明亮的眼力、睿智的脑力、深耕的笔力,用心用情讲好洛南发展故事,努力创作优秀新闻作品。

一次次有效的尝试,一篇篇成功的报道,让我体会到了做一名记者的苦与乐,也更加坚定了我在这条道路上奋勇前进的信心和决心。在以后的工作中,我将始终坚守初心、牢记使命,积极锤炼“四力”、增强本领,努力做一名有责任感、使命感的新闻工作者,创作更多有思想、有温度、有品质的新闻作品,讲好洛南新时代发展故事。

陕西省优秀新闻工作者、商洛广播电视台新闻中心主任 王 浩

我是1995年踏入新闻大门的。最先在原《商州报》从事采编工作,1998年5月到商洛广播电视台工作至今。办过报纸,做过电视。近30年的新闻生涯有诸多辛酸苦辣,但更多的是收获。

感受一:新闻工作一定要有丰富的政治素养。在商州报社时,我还是个20出头的毛头小伙子。有一年商州两会,我去采访人大代表赵天恒。他是杨峪河镇的一个村党支部书记。当他说到“农村工作要以‘三个有利于’来衡量”时,我居然问他“三个有利于”是什么。那次采访回去之后,也不知人家赵代表当时是否在心里笑话我,但我自己感到脸红,为自己的知识面浅薄,更为在政治学习上的放松感到羞愧。从那以后,我始终牢记政治家办报、办台的要求,注重政治理论学习,多读多看,摘录笔记,只有接好“天线”,才能更好地把党委、政府的工作部署传达给干部群众。

感受二:新闻工作一定要沉下去。2008年6月,汶川大地震后,我随市交通慰问团一起去四川省广元市青川县采访商洛公路抢通突击队。从广元市刚到青川县青溪镇,我就投入了紧张的采访当中。一天后,慰问团使命结束需要返回,而抢通突击队的许多感人事例还待挖掘,最危险工段的施工还没拍到。想要留下,又面临不知何时才能回来的难题。几经交涉、多番思虑,放弃了留在青川继续采访的初心。到家后,虽然我制作的专题片《保畅青川生命线》获得了当年商洛新闻奖二等奖,但我至今都为那次采访没有深入进行下去而深感自责,其实,我还能多做几个片子。在后来的采编工作中,我始终牢记这次经历,每次采访临近结束都要自问或者叮嘱记者,还能做其他报道不?遇到记者稿子中不明白的地方,多方查问,考证信源,确保事实无误、表述准确。

感受三:新闻工作要把遗憾降到最低。2005年开始接触电视时,我的师傅就说过“电视是一门遗憾的艺术”。回想这些年里,留下的遗憾也挺多的。有为赶播出时间同期声字幕来不及加,画面有瑕疵来不及改的偶尔现象,也有迫于节目时长删掉部分内容的情况。同样,采访中也有遗憾。2017年5月,按照市委宣传部安排,我被分派到镇安县开展为期半个月的脱贫攻坚驻村采访,正当我还沉浸在短期发稿量第一的自得中,不料突发面神经炎,不得不终止了这次驻村采访。为了把《商洛新闻联播》的遗憾降到最低,去年以来,我前置任务,没休过一个正常的双休日和节假日,每天晚上加班加点,学习党的理论,学习新闻业务,把工作的每一个环节最大限度往前提,为节目终审留足时间。

感受四:新闻工作者一定要有情怀。既然选择了新闻,就要义无反顾往前冲,就要情系百姓冷暖,搭建民生桥梁。从业以来,报道过身患白血病急需救助的6岁小女孩、考上大学难以筹集学费的孤儿、因车祸面临芹菜坏掉的外地菜商,也为洛南县三要镇滞销的2万多斤西瓜发过声。

记者,就是讲故事的人

第三届陕西新闻道德风尚奖获得者、商洛日报社党政记者部主任 李小龙

有幸自己是一名新闻工作者,是党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者。蓦然回首,自己在记者岗位上已经干了16年。

在我看来,记者就是要紧扣中心工作,全力唱响商洛好声音。2020年4月,习近平总书记来陕考察首站就到柞水,我和同事遵循总书记的足迹,用两天的时间进行了深入细致的采访。回来后我们从早上8点开始写稿,加班加点,几经修改,终于在凌晨5点多完成了8000多字、两个整版的稿件,直至第二天报纸印出来后才放心回家休息。连续24小时的工作,虽然辛苦,但我们收获满满。这些年,我立足党报记者的本职,认真做好省市两会、重大项目观摩等重大活动报道,经常是白天参加活动会议,晚上写稿审稿,高质高效完成各项任务。

在我看来,记者就是要深入一线,积极采访先进典型,全面弘扬社会正能量。那一年,党敬卫陪家人在河边纳凉时,突遇儿童落水,不会游泳却挺身而出,把自己的青春年华永远定格在32岁,留下了怀孕7个月的妻子、年幼的儿子和年迈的父母。事件发生后,我和同事乘班车、坐摩托车,还爬了1个小时山路赶到他家。“他当时给我说,我去把那娃拉一把,就再也没上来………”党敬卫的妻子泪流满面,我们一边安慰、一边采访。回来后及时用文字向英雄致敬,有很多单位和个人打来电话了解情况,并向他的家人捐款,后来党敬卫也被省、市、区评为见义勇为先进个人。

“我不怕苦,你在,爱就在;你在,家就在;你在,孩子就有爸爸。”大家可能以为这句话是哪部影视作品里的台词,不,这是山阳县普通农妇姜志玲对丈夫黄小锋常说的一句话。这是姜志玲八年如一日照顾瘫痪在床的丈夫,并担负起奉养一双老人、两个孩子的重任的故事。稿件刊发出来,姜志玲被评为道德模范,爱心人士纷纷解囊相助。

山阳县王阎镇干部李长庆倒在脱贫一线,我和同事用两天时间,深入采访他的家人、同事和当地群众,多重维度呈现了李长庆扎根基层的责任担当和为民情怀。稿件刊发后引起了高度关注,陕西省委、商洛市委、山阳县委先后追授李长庆为优秀共产党员。

在我看来,记者就是要聚焦人民群众急难愁盼,全心全意为人民服务。刚才参加工作不久,我在采访中发现商州区黑龙口镇秦川村20多户群众长期饮用窖水,安全令人担忧。随后,多次走进相关部门反映、协调,最终让村民们用上了干净卫生的自来水。还有一次,我正在办公室写稿件,突然走进来一位老人,诉说他的地被人侵占,长达六年却得不到解决,面对老人“我现在只信你们记者”的话语,我们立即与老人一同前往他所在的村子。经过走访镇村干部和村民,最后在我们的协调下,问题顺利解决。

我觉得记者最真实的内涵是“新鲜”、是“感动”、是“收获”,更是“责任与坚守”。每当收到被采访者感谢的话语,每当完成一个又一个任务和挑战,虽然伴随着紧张、疲惫,但更多的是那种收获感和责任感。

在新闻一线磨砺自己

商洛市优秀新闻工作者、商洛广播电视台创意策划部主任 谢文娟

转眼间,已经在新闻一线工作了20多年了,一个人成长最快的方式就是深度融入工作,我的成长历程,就是一名新闻工作者不懈努力的过程。十五年前,我调入商洛广播电视台工作,主持民生新闻商洛全接触,永远不会忘记说了上千句的开栏语,更不会忘记这档栏目带给我的使命、责任、感动和温暖。

26岁的女孩正是人生最美好的年华,而26岁的荣荣,却成了一个常年被家人绑在树上的人。2014年我们赶到洛南县城关街道窄口村荣荣家时,她正独自坐在门前杏树下的一块大石头上,光着脚丫,眼神呆滞,头发凌乱,左手被一根拼接的布绳绑着,绳子的另一头绑在树干上。据我们了解得知,荣荣很小的时候,摔了一跤,从此就不会说话了,失去了自控能力。出事后,家人曾带荣荣看过大夫,但因为花费太大,最后放弃了治疗,因为荣荣跑丢过几次,家人没办法就把她绑在家门口的树上,这一绑就是20多年。《商洛全接触》栏目独家首次报道了荣荣因智障被家人绑在树上20多年消息后,得到了社会各界的广泛关注和帮助,大家纷纷伸出援手捐钱捐物,洛南精神卫生管理服务中心接荣荣去医院接受免费治疗,使荣荣的病情得到控制和好转,一个花季女孩被挽救了。这件事情让我感受到了媒体的力量和温度。

十年前,商洛广播电视台拍摄的纪录片《大美商山》相信大家还有印象。屏幕上大气磅礴的商山美景让观众大饱眼福、陶醉其中。岂不知在这浑然天成的风光背后饱含了摄制人员多少心血和汗水!作为摄制组的一员,我至今记忆犹新。当时,我们白天进山拍摄出镜,因为地处偏远,晚上就住在林场的工棚里,没有洗手间、没法洗澡、没法换洗衣服,洗脸得从水缸舀水来洗,在这种条件下摄制组在商山深处转战10多天,经常为找到一个理想的拍摄点,扛着沉重的机器拿着东西一走就是七八个小时。为了拍到壮丽的日出画面,我们凌晨两三点就冒着山里逼人的寒气出门,手脚并用艰难行进在人迹罕至的羊肠小道,摔跤、掉落水潭不止一次两次,可是我们拍到了商山上喷薄而出的红日,拍到了飞瀑流潭里欢畅穿梭的鱼儿,拍到了商山之巅幽林深处的参天古树,我也以出镜记者的身份带着大家领略到了商山之巅的壮丽风景。我想这就是不断奔跑的新闻人的初心和坚守。

去年,西商城际列车开通,这是商洛发展的一大盛事,台里抽调50多人,采用主演播室与嘉宾互动+活动现场+记者连线的方式进行直播,作为直播主播在演播室与嘉宾围绕主题交谈并不间断与前方记者连线,交流列车行进及首发仪式现场情况,因为直播过程会受到信号和列车行进等多种不确定因素影响,信号时有中断,在整个直播过程当中,我得眼观六路、耳听八方、大脑迅速运转,及时应对,4个半小时的直播圆满完成,超300万人在线观看。

走过二十年的新闻路,数不清的采访和主持,讲不完的新闻故事,在岁月的磨砺中我成了更好的自己!充实、自信、无畏、坚毅,或许这二十年里我承受了很多,但我收获的却是人生之中莫大的充实与体验!

“飞”出来的精彩

商洛市优秀新闻工作者、商洛新闻网新闻中心副主任 刘秋石

回首过去的十三载,我从一个对新闻行业充满憧憬的新人,逐渐成长为一名可以独当一面的合格记者。

2017年,我操作无人机完成了我职业生涯的首次航拍任务。节目播出后,在和一位前辈交流时,听前辈讲了他们的航拍故事。以前的条件很有限,他们乘坐丹凤机场的农用播种机,在高空中打开飞机舱门,摄像师将几十斤重的摄像机架在舱门口,前面仅仅用一块木板当着,后面的同事紧紧抱住摄像师的腰充当“人体安全锁”,同时将大家用绳子固定在身后的飞机座位上,高空中的气压吹得大家脸生疼、呼吸困难、眩晕呕吐……就这样,在极端危险与艰苦的条件下,勇敢的前辈们完成了商洛市的首次航拍任务。

是啊,条件好了,我们新时代的媒体人更应该珍惜当下,沿着前人的足迹义无反顾地走下去。然而前进的道路上不可能始终一马平川,总是会遇到些磕磕绊绊。

记得有一次我和两名同事在山阳县苍龙山拍摄山阳夜景时,由于晚上能见度低等因素影响,飞行器突然失联,就在遥控器断电之前,我们根据定位推断出飞行器坠落到了苍龙山上的某处。于是我们几人便黑灯瞎火地对苍龙山开始了地毯式的搜寻。从晚上8点到12点,我们忍受着蚊虫叮咬,却没有一人打退堂鼓,最终在山间的一片坟地间,找到了四仰八叉的飞行器。取出内存卡检查素材没有损坏后,这才都长舒一口气。

那年夏天,我们走遍了全市7县区的大部分乡镇,拍摄了短视频100多部,积累了大量宝贵的视频素材。而像这样的小故事,我经历了很多。在别人眼里,操作无人机也许是一件很轻松很潇洒的事,可实际上并没有那么轻松,压力还是不小的。我操作无人机航拍8年来,总结了一句话就是:飞的越多胆子越小。不是我真的害怕,而是我深知责任重大,每一次飞行必须保证人身安全、设备安全、素材安全。在U19世锦赛开幕式航拍时,下方有几十个国家的运动员、各级领导,我有压力;在龙舟赛赛场上航拍时,飞行器近距离掠过划手,我有压力;在全市运动会各代表队入场式航拍时,空中同时十几架无人机飞行,信号相互干扰时我有压力……压力却没有使我退缩,而是化作了不断学习技术、扎实练就基本功的动力。

这些年来,我参与了很多拍摄任务,庆祝新中国成立七十周年《壮丽七十年·鸟瞰新商洛》、献礼改革开放四十周年《飞阅商洛》、脱贫攻坚《探访驻村第一书记》、疫情防控期间4次迎接援鄂英雄归来、“三个年”主题宣传《飞阅新商洛》《春暖商洛》等作品都有我的飞行轨迹。

十三年的新闻工作,使我见到了无数的人间冷暖、世事沧桑,见证了商洛经济的飞速发展、城乡环境的日新月异。每一次深入现场的采访,每一次与当事人的深入交流,都让我对这个世界有了更加深刻的理解和感悟。我深知,作为一名记者,我们肩负着记录历史、反映现实、引导舆论的重任,我们不仅要追求新闻的真实性和客观性,更要勇于担当、敢于发声,为社会的进步和发展有所作为。

坚守新闻一线 传递商州声音

商洛市优秀新闻工作者、商州区融媒体中心记者 董旦旦

身为一名有着15年党龄的党员,我始终严格要求自己,坚守正确舆论导向,当好党的喉舌,传递党的声音,反映人民心声,努力做党和人民信赖的新闻工作者。

初入新闻行业时,我是个“门外汉”,但凭借一点一滴的积累与不懈努力,逐渐变得“轻车熟路”。

2017年2月,陕西省首个脱贫攻坚主题的商州区广播电视台脱贫攻坚频道上线,我负责《科技大篷车》等栏目的拍摄、文稿撰写和剪辑等工作。与同事深入贫困乡村,挖掘脱贫典型、解读扶贫政策、跟踪脱贫工作进展,为脱贫事业留下生动记录。

2020年清明节前夕,商州区开展“绿色缅怀 文明祭祖”免费发放“纪念柏”活动。在接到相关领导的安排后,我敏锐察觉到活动意义,和同事一起快速来到现场深入采访后,精心撰写报道《清明祭祖商州免费向群众发放3万株柏树苗》,该报道在省市台播出,并荣获2020年度商洛新闻奖电视消息三等奖。

商州区融媒体中心成立后,我担任《圆梦小康》栏目负责人,负责视频拍摄、文稿撰写和剪辑等工作,同时积极参与短视频拍摄,为城市新变化和乡村振兴宣传助力。2021年11月,在中心领导策划下,我拍摄《商州区16万人激活医保电子凭证,迈入看病就医无卡化的“码”时代》。该作品荣获2021年度商洛新闻奖电视消息三等奖。

在我看来,想要做好新闻报道,一方面要快速熟悉内容选题,了解背景内容并查阅资料,突出主题主线;另一方面,执行力至关重要,“说走就走的采访”是常态,作为记者必须第一时间赶往现场,快速、准确拍摄新闻画面,完整呈现事件。同时,还不断学习,积极参与短视频拍摄,向同事老师请教写作技巧和拍摄手法,让报道更生动、美观,更具可读性和可看性,贴近群众、反映民生。

2024年,我的新闻之旅更加丰富多彩。新春伊始,踏上“新春走基层”征途,奔赴多个乡镇,采写了《牧护关镇:巩固人居环境整治成果,绘就乡村振兴和美底色》《商州:“村晚”办在家门口,欢欢喜喜过大年》等稿件,围绕《高质量发展看商州》栏目主题,还采写了《商州:筑巢引凤建工厂,托起家门口的幸福》相关报道。

最难忘的是今年7月为拍摄343省道沿线受灾第一现场,我与女同事徒步至鸡冠岭,冒着滑坡的危险,忍着饥饿,克服疲惫,踩着泥泞,深一脚浅一脚地边记录边前行,鞋子、袜子、裤管等湿了干、干了湿,返回时已晚上10点多,随后的半个多月,仍然多次前往灾区,只为第一时间传递救灾正能量。

回首七年记者经历,我认真对待每个选题,精准切入一线工作,坚持移动优先、内容为王,实现“一次采集,多元生成,多元传播”,让报道在多个主流平台刊播,产生广泛影响。我深知新闻工作责任重大、使命神圣。今后,我将继续当好社会发展的观察者、记录者和守望者,苦练“四力”,提升新闻质量与数量,为商州这片土地传递更多有温度、有深度、有力度的声音。

坚守初心,讲好新闻故事

商洛市优秀新闻工作者、洛南县融媒体中心记者 冯江慧

十二年前,我有幸成为一名新闻工作者。经过十几年的锤炼,让我由新闻宣传的“门外汉”成长为一名真正“新闻人”,也让我对记者这个职业有了更加切身的体会:记者不仅是一份职业、一份荣光,更是一种责任和担当。

选择当记者,就选择了奉献,哪怕前方困难重重,也必须责无旁贷、勇往直前,以战斗的姿态、战士的担当,冲锋在新闻事件现场,全心全意记录重要时刻、感动瞬间。

2020年8月6日,洛南县遭遇几十年不遇的暴雨洪涝灾害,道路被毁、农田被淹、通信中断,损失惨重。我和同事们扛着设备,蹚深水、翻陡坡,徒步10多公里,第一时间到达受灾最严重的麻坪、洛源、石门等地,采集了大量一手资料,采访了大量鲜活事例,定格了许多感人瞬间。先后讲述了洛源镇涧坪村党支部书记陈亚鹏与洪水赛跑撤离危险区域群众,石门镇留题村监委会主任胡念军在洪灾中舍己为人等20多个展现救灾一线的感人故事,得到了社会各界的广泛关注。

“行千山万水、入千家万户,才能厚植为民情怀,记录时代变迁。”记者永远都在采访路上,哪里有新闻,哪里就是记者奔赴的方向。

2019年冬日的一天,我到麻坪镇采访食用菌产业。在麻坪镇峪口村,我们了解到一个信息:王新富是一个上门女婿,当时妻子已经因病离世6年了,但6年来他不离不弃,精心照料着90多岁的岳祖父和70多岁的岳父母,用真情和勇气撑起风雨飘摇的家。此后的一段时间,我们多次来到王新富家里,跟踪拍摄了王新富日常照顾一家老小生活起居的画面,创作了电视消息《上门女婿王新富:妻子离世 悉心照料三位老人不离弃》。节目播出后,激起了受众的情感共鸣,赢得了良好的社会反响,弘扬了孝老爱亲这一中华民族传统美德。

这些年,我采访过许许多多的先进典型,他们中有连续 27个春节值守工作岗位,用辛勤守护人民“亮堂年”的变电运维班班长罗福民,有心怀大爱、为困难群众免费理发15年的农家妇女段云霞,有立志践行“藏粮于地、藏粮于技”国策,大力推广农业全程机械化的种粮大户何超……他们的背后是一个个“正能量”的故事,激励着我在新闻战线坚守初心,奋勇直前。

“脚行万里眼自开,思如大江笔如锋。”在多年的记者生涯中,我不断锤炼“四力”,让自己对新闻事业保持热情,对新闻事件保持敏锐,以坚实的脚力、明亮的眼力、睿智的脑力、深耕的笔力,用心用情讲好洛南发展故事,努力创作优秀新闻作品。

一次次有效的尝试,一篇篇成功的报道,让我体会到了做一名记者的苦与乐,也更加坚定了我在这条道路上奋勇前进的信心和决心。在以后的工作中,我将始终坚守初心、牢记使命,积极锤炼“四力”、增强本领,努力做一名有责任感、使命感的新闻工作者,创作更多有思想、有温度、有品质的新闻作品,讲好洛南新时代发展故事。