《聊斋》中的洛南知县

文章字数:1364

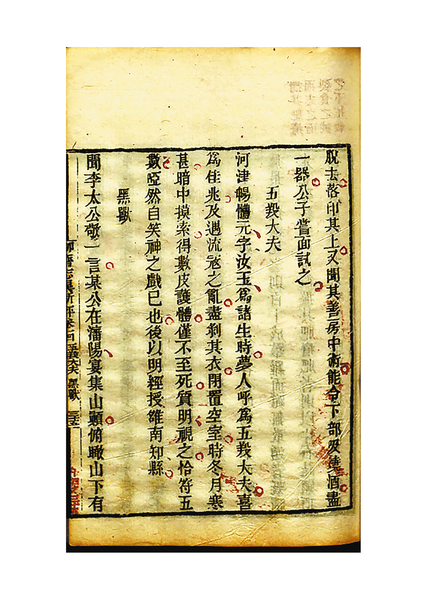

图为《聊斋志异新评》卷十四《五羖大夫》。

图为《聊斋志异新评》卷十四《五羖大夫》。《聊斋志异》是清代文学家蒲松龄所创作的杰出短篇小说集,收录近五百篇故事。书中那些缤纷绚烂的狐仙鬼魅形象,如繁星般璀璨,共同织就了一幅奇幻陆离、引人入胜的文学长卷。然而拨开志怪传说的迷雾,我们看到的却是一个真实而冷峻的人间世相——它承载着作者对当时社会的深刻洞察与尖锐批判。

蒲松龄(公元1640年—1715年),清初山东济南府淄川人(今淄博市淄川区)。十九岁初应童生试,便以县、府、道三试第一的成绩补博士弟子员。然而此后科举之路屡屡受挫,直至72岁才成为岁贡生。

《聊斋志异》中有一篇《五羖大夫》,讲述山西河津人畅体元为生员时,梦到有人称他为“五羖大夫”,自以为是吉兆。后来遭遇流寇之乱,他被掳后剥去衣服关在黑屋中。时值严冬,天寒地冻,他在黑暗中摸索到几张羊皮裹身,得以免于冻死。天亮一看,正好是五张羊皮。他不禁哑然失笑,认为是神明与自己开了一个玩笑。后来他以贡生身份被授陕西洛南知县一职。

“羖”(音gǔ)指黑色公羊,“五羖大夫”原指春秋时期秦国大夫百里奚。他原为虞国大夫,晋假途伐虢灭虞后被俘,作为秦穆公夫人(穆姬)的陪嫁奴隶送入秦国,后逃至楚国。秦穆公用五张黑羊皮将其赎回,并授以国政,人称“五羖大夫”。在他的辅佐下,秦国日渐强盛,成为春秋五霸之一,为日后统一天下奠定基础。因百里奚出身卑微而终至显达,畅体元便将梦中“五羖大夫”之称视为命运崛起的预兆。

据康熙《河津县志》记载,畅体元,字汝正,孝畅里人,以拔贡身份授洛南知县。他年少时便以孝行著称,父亲患病,他祈愿以身相代,痛哭至形销骨立,乡人无不感动。任职九年期间清廉爱民,注重休养生息,曾重修文庙,撰《洙泗从信录》。致仕还乡时行囊萧然,年逾八十仍淡泊自守。乾隆《河津县志》亦评其“清慎爱民”。

据洛南旧志所载,畅体元于顺治末出任洛南知县,任职近十年间捐俸修葺城垣、体恤民情、重建儒学,并主持纂修康熙《雒南县志》(洛南现存最早方志),治绩斐然,堪称良吏。乾隆《雒南县志》称,他对无力纳赋的贫民,准许以麻、线、鸡、猪等实物抵税,既不损国库收入,又切实减轻百姓负担。清末《雒南县乡土志》载:“畅公名体元,以河津科贡任雒。康熙初,寇火初熄,民窭甚,多不能入赋者,元多方体恤,不事追呼,而赋额亦无甚缺。家素丰,尝捐资修学宫,纂辑邑乘,雒民德之。”

稿本《聊斋志异》中《五羖大夫》一篇末尾标注“毕载积先生志”,可知该文原出自毕载积之手,后经蒲松龄润色收录于《聊斋志异》中。毕载积即毕际有,蒲松龄同乡,曾任山西稷山(河津邻县)知县,畅体元的故事当是其在稷山知县任上所知。蒲松龄在其家设馆教学三十余年,毕家资财富庶、藏书丰富、交游广阔,为蒲松龄的文学创作提供了极大支持,《聊斋志异》大部分内容即是在毕家修订完成。

畅体元的故事亦见于王士祯(王渔洋)《池北偶谈》,内容大同小异。王士祯官至刑部尚书,主盟诗坛,创“神韵”一派。他是毕际有的内侄,蒲松龄因此与之有所往来。事实上,蒲、王二人笔下的《五羖大夫》一文,均源自毕际有的记述。

《五羖大夫》全文虽不足百字,却诙谐生动、寓意深远。蒲松龄借畅体元的故事,或许也在讽刺对功名显达的执念——他一生困于科场,本身就是封建科举的悲剧人物。只是与现实中的蒲松龄不同,畅体元最终梦兆成真,在洛南知县任上勤政爱民、造福一方,成为一位被百姓铭记的清官良吏。